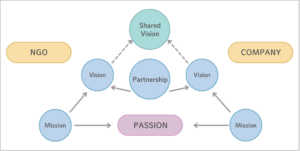

NGOと企業の連携

CSOネットワークでは、外務省令和6年度NGO研究会に引き続き令和7年度NGO研究会も受託し、NGOと企業のパートナーシップの促進に向けた事業を行っています。

事業名:NGOと他の機関・団体との連携、組織基盤の強化

期間:2025年4月~2026年3月

目的

開発協力大綱で強調される市民社会と多様なアクターとの共創の重要性を踏まえ、地域のネットワークNGOやその他窓口となり得る機関との連携を通して、NGOと他の機関・団体との連携促進に必要な学びや対話、出会い場と機能の整備を行い、連携の促進と深化を目指す。

事業内容

1.組織基盤強化プログラムの実施

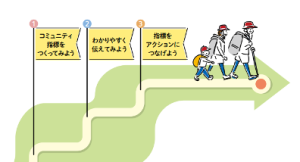

・組織基盤強化プログラムの構築と実施

・オンラインパート等をオンラインで公開(自己学習)

・対面パートに伴走等に興味関心のある個人・団体・機関が参加

2.連携プラットフォームの実装

・全国の事例、セミナー情報等の集約と発信(ウェブ)

・連携に関心のある団体/機関の紹介・マッチング(ウェブ&対面)

・伴走者の紹介

活動体制(2025年度)

中山 雅之(国士舘大学21世紀アジア学部学部長・教授)

長谷川 雅子(CSOネットワーク 代表理事)

楯 晃次(CSOネットワーク 事務局次長 / EMA代表取締役)

丸原 孝紀氏(株式会社東急エージェンシーPOZI)

木村 文氏 (朝日新聞with Planet副編集長 / プログレス・コミュニケーションズ代表)

篠原 大作氏(認定NPO法人日本ハビタット協会 事務局長・理事)

NGOと企業のパートナーシップ ~成り立ちと現在から新しい開発協力大綱も踏まえた今後の在り方を考える~(2024年4月~2025年3月)

事業目的:

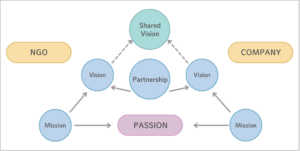

開発協力大綱、SDGsの文脈において、NGOと企業が改めて双方の役割と期待を理解し、中長期的な視点に立ったパートナーシップの形成の実現と、その実現に向けて必要となる支援機能等について、開かれた議論を通して示す。

事業内容:

1.これまでの連携実態や規模を地域性等を含めて把握し、今後の連携に向けたニーズ・課題・手法・意識を明らかにする。

2.今後の連携の在り方等把握のためのアンケートとヒアリング調査、調査結果を踏まえた連携事例の分類とパートナーシップ形成に至る共通項の抽出する。

3.成り立ちとその変遷を整理し、今後のあるべき「NGOと企業のパートナーシップ」の姿やその形成に向けたガイドブックを策定する。

4.「NGOと企業のパートナーシップ」の促進に必要な情報共有や学びの場等の機能を検討の上、提案する。

5.一般に広報し、パートナーシップ推進に強い意思のあるNGOや企業、研究者、個人等のリストを作成し、「NGOと企業のパートナーシップ」促進のためのコミュニティ活動の起点とする。

実施体制:

古谷 由紀子(CSOネットワーク 代表理事)/ 中山 雅之(国士舘大学大学院グローバルアジア研究科 教授)

長谷川 雅子(CSOネットワーク 事務局長・理事)/ 楯 晃次(CSOネットワーク リサーチフェロー)

根岸 知代(CSOネットワーク プログラムオフィサー)/ 大田原 英介氏(セーブ・ザ・チルドレン・ジャパン)

金田 晃一氏(株式会社NTTデータグループ)/ 丸原 孝紀氏(株式会社東急エージェンシーPOZI)

主な活動

活動内容