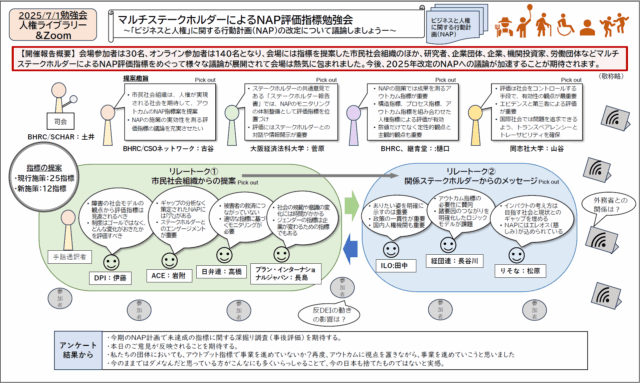

7月1日に開催された「マルチステークホルダーによるNAP評価指標勉強会 ~「ビジネスと人権」に関する行動計画(NAP)の改定について議論しましょうー~」(NAP評価指標検討プロジェクト、ビジネスと人権市民社会プラットフォームの共催)は、NAPの評価指標をめぐって多くの示唆的な論点が含まれた内容でした(→【開催のお知らせ】及び【開催報告】を参照)。

この【フォローアップ】では、議論の具体的な内容をより詳細にお伝えし、2025年に予定されているビジネスと人権に関する行動計画(NAP)の改定に向けた議論につなげていきます。

【CONTENTS】

1 議論の概要

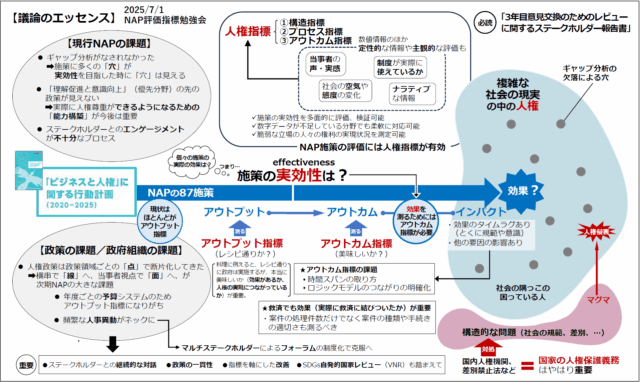

勉強会当日の議論の概要をグラレコ風にまとめています。

2 議論のエッセンス

登壇者の報告内容のエッセンスを図にまとめています。

3 各登壇者の報告概要

下記の流れで行われた当日の議論での、登壇者の報告内容の概要を記録しています。

【イントロダクション】→【報告①】→【報告②】→【リレートーク①】→【リレートーク②】→【総括コメント】

4 関連資料へのアクセス

提案された評価指標をはじめ、議論のベースになっている資料にアクセスできます。

1 議論の概要

(PDFをダウンロードできます)

2 議論のエッセンス

(PDFをダウンロードできます)

3 各登壇者の報告概要

(※ 敬称略)

イントロダクション(趣旨説明、提案指標説明)ー 古谷由紀子〔CSOネットワーク、ビジネスと人権市民社会プラットフォーム〕

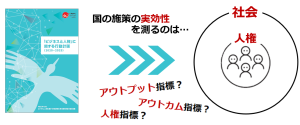

- 政府のNAPレビュー報告の行動計画実施状況一覧にある評価指標はほとんどがアウトプット指標になっている。

- インパクトを測りたいとしている5つの優先分野の評価指標もアウトプット指標になっている。

- 政府とステークホルダーの間に認識のギャップがあるところに問題がある。

- 目指す社会の姿へのインパクトを生み出すロジックとして、インパクト→アウトカム→アウトプットという逆回りの考え方で発想して提案した。

- 現行施策に関する25件のアウトカム指標案、現在はない施策に関する12件のアウトカム指標案を提案した。

- NAPの施策の実効性のためにはアウトプット指標では不十分でアウトカム指標が必要。しかし簡単ではない。

- 次期NAPにアウトカム指標が含まれるよう、政府、ステークホルダーで議論をしていく必要がある。

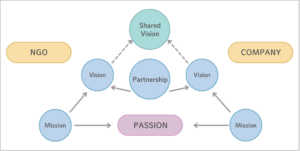

- 指標提案の背景にはアリストテレスのいうロゴスとエトスとパトス(論理と倫理と情熱)があった。

報告①:「3年目意見交換のためのレビューに関するステークホルダー報告書と評価指標」ー 菅原絵美〔大阪経済法科大学〕

- 「「ビジネスと人権」に関する行動計画の3年目意見交換のためのレビューに関するステークホルダー報告書」(2024年3月)で、第7分野のNAPの実施・モニタリング・改定の体制整備の政策課題の中に評価指標を位置づけている。

- 「ステークホルダー報告書」は第1、第2に続く第3のステークホルダー共通意見でもある。

- 実際の効果の評価とステークホルダーとの対話がレビューでは重要、と国連作業部会も指摘している。

- 現行NAPの優先分野(理解促進と意識向上、サプライチェーンでの人権尊重、救済メカニズム)での評価指標は、インパクトを測るものとしては発展の余地がある。

- 優先分野のうち3つが理解促進と意識向上でその先の政策が見えてこない、策定にあたってギャップ分析がなされなかった、といった現行NAPの課題に加え、インパクト評価指標がこれからの課題になる。

- 政策領域別に施策が断片化して「点」で示されてきた日本の人権政策を横串して「線」で示し、さらに当事者の横断的視点から「面」でも示すのが次期NAPへの大きな課題で、国連訪日調査でも指摘している。

- 「面」で把握した上で進捗をインパクト評価で測る必要性も国連作業部会は指摘している。

- サプライチェーンで人権が尊重されるためには、実際に人権が尊重できるようになる能力構築が重要。

- 能力構築には、企業に対して声が上げられるようになるというライツホルダーの能力構築、及び政府の能力構築も含まれる。

- 情報開示や公共調達のプロセスを通じて実際に人権尊重ができるようになるための施策が必要で、これらのインパクトを測ってモニタリングするための指標が必要。

- 指標作成のプロセスは、政府とステークホルダーの信頼関係に基づく継続的な対話をベースにするのが大前提となる。

- アウトカムを想定した上でのアウトプット指標の設定が重要で、そこに具体的な施策が入ってくる。

- 指標に基づいたモニタリングのための体制整備とステークホルダーにしっかり伝わる情報開示も必要。

報告②:「人権指標に関する国際的フレームワーク」― 樋口利紀〔継青堂、ビジネスと人権市民社会プラットフォーム〕

- NAPの施策の評価では成果を測るのが重要で、成果(アウトカム)を測れる人権指標の活用が有効である。

- 企業の人権尊重の取り組みでのKPI設定等にも人権指標は活用可能。

- 国連によると人権指標は、人権がどの程度実現されているかを数値や事実などによって客観的に評価するための指標。

- 人権指標は、構造指標、プロセス指標、アウトカム指標からなり、数値だけではなく定性的観点や主観的観点も組み合わせた指標であることが特徴の一つ。

- 人権指標の活用が有効な理由①(施策の実効性を多面的に評価、検証可能):構造指標(基本指針や制度など人権を守るための土台の有無など)、プロセス指標(予算配分、施策の実施状況など)、アウトカム指標(ライツホルダーへの意識調査、人権侵害の増減、相談件数の推移など)の組み合せによって社会の複雑な構造のもとにある人権を正確に評価可能であること。

- 人権指標の活用が有効な理由②(数字データが不足している分野でも柔軟に対応可能):既存の統計ではカバーできない、例えばAI等の新しい人権課題でのデータ不足に対応可能であること。その際データは数値だけではなく、定性的な情報、主観的な評価も適切な整理によって重要な指標になる。

- 人権指標の活用が有効な理由③(脆弱な立場の人々の権利の実現状況を測定可能):例えば全国平均の数値の背景にある構造的な不平等によって権利が制限されている少数派の実態を、人権指標は分解して分析可能であること。NAPでも、施策から誰が取り残されているのかの把握が不可欠。

リレートーク①(提案指標の説明、次期NAPへの期待)ー 伊藤芳浩〔DPI日本会議、ビジネスと人権市民社会プラットフォーム〕

- ユニバーサルデザイン、心のバリアフリー、障害者支援の観点から3つの政策提案をしたい。

- 評価指標は障害の社会モデルの観点から見直されるべき。

- 料理に例えると、レシピどおりに政府は作るが、それが本当に美味しいか、権利が向上しているかは私たち市民団体の評価による。

- 現在のNAP評価指標はアウトプットに偏しており、例えばユニバーサルデザインでは障害者が安心して本当に利用しやすかったかという実感は反映されていない。

- 政府は制度の存在を成果とするが、制度はゴールではなくスタートで、制度によってどんな変化が起きたのかを評価すべき。障害者としては実際に使えているか、効果があるかが問題。

- 現在のNAP評価指標は行政の一方的な評価であり、当事者の声や実感が反映されない。評価プロセスに当事者が関与して声を反映する仕組みが必要。

- 社会の空気や態度の変化を可視化する必要あり。例えばユニバーサルデザインが増えても障害者が歓迎されているとは限らない。

- 制度の実効性を示すためのアウトカム指標が非常に重要。

リレートーク①(提案指標の説明、次期NAPへの期待)ー 岩附由香〔ACE、ビジネスと人権市民社会プラットフォーム〕

- 子ども基本法は2023年から施行されているが、子どもの権利条約に関する意識調査結果では2019年と2025年でほとんど変わらず、子どもの3割、大人の4割が「聞いたことない」という結果。

- 施策の効果が出るまでには時間の遅れとさまざまな相互作用があり、その点に指標設定の難しさがある。

- ギャップ分析がないまま策定された現行NAPのもと、「面」には多くの「穴」がある。

- この「穴」など、現行NAP自体の課題の認識に立ち返るのもNAP改定に向けた課題。

- 円卓会議のメール開催などステークホルダーとのエンゲージメントが不十分な今の改定プロセスも課題。

リレートーク①(提案指標の説明、次期NAPへの期待)ー 高橋大祐〔真和総合法律事務所、日本弁護士連合会〕

- 企業の取り組みの進捗の一方で被害者の救済につながっていないのでは、という形骸化への懸念を背景に2025年3月に日弁連から「『ビジネスと人権』に関する行動計画改定に盛り込むべき『救済へのアクセス』実現のための具体的な事項・施策に関する意見書」を出した。

- 形骸化がESGウォッシュや反ESGの動きにつながっている可能性もある。

- 意見書では①司法的救済の障壁減少、②国内人権機関の設置、③個人通報制度の導入、④NCPの機能強化、⑤企業の苦情処理メカニズムの利用促進と支援、に続く⑥が「適切な指標に基づく①~⑤のモニタリング」の内容になっている。

- 何をもって救済へのアクセスにつながったかを測るアウトカム指標は難しい部分もあるが、苦情処理の件数だけでなく、処理案件の種類、処理手続きの適切さも重要で測定可能では、とJaCER(ビジネスと人権対話救済機構)などでも議論している。

リレートーク①(提案指標の説明、次期NAPへの期待)ー 長島美紀〔プラン・インターナショナル・ジャパン〕

- ジェンダーやセクシュアルマイノリティの権利とつながる社会の規範の問題は、数値化しにくい人の内面の問題でもあってアウトカム指標が難しい。

- 制度化から人の規範や意識の変化までには時間もかかる。

- アウトカム指標作成時には、ジェンダー考慮の視点の明示とその定量的把握の必要性を意識した。

- データ分析の中で常にジェンダーを意識して数値をとっていくことが非常に重要。

- 制度の有無だけでなく、実際の利用状況も非常に重要。例えば男性の育休取得は、取得割合は増えているが取得期間は2週間未満が大半。

- ジェンダーの指標は、企業自身が企業の中で改革をして変わるための指標でもある。指標が私たち自身にもステレオタイプの有無を問いかけるものになる。

リレートーク②(次期NAPへの期待と自セクターの役割、提案指標への意見)ー 田中竜介〔ILO駐日事務所〕

- 評価指標を策定する際にありたい姿を明確に示すのは非常に重要。

- 2030年の人類のありたい姿を示す文書がSDGs。その自発的国家レビュー(VNR)をめぐる国内外の議論も踏まえていく必要がある。

- 施策の立案実施と効果の出現にはタイムラグもあるため、指標をベースにして改善していくことが重要。

- 国家予算が年次であることや公務員の人事異動という諸条件のもとで、行政官がバイインする指標かどうかが課題。

- 関係各府省庁が指標を軸にしてありたい姿に協調しながら向かっていくという政策の一貫性を示すのがNAPの意義。

- NAP施策のレビューや政策提言において国内人権機関の存在も非常に重要。

リレートーク②(次期NAPへの期待と自セクターの役割、提案指標への意見)ー 長谷川知子〔日本経済団体連合会〕

- 企業行動憲章での人権条文の新設、実行の手引きやハンドブックの作成等に経団連は取り組んできた。

- ビジネスと人権をめぐる現状と課題をまとめた提言を9月に公表予定。

- アウトプットではなくアウトカム指標の必要性は全く賛同する。

- 経団連でも社会的インパクト投融資を推進している。

- 適切なインパクト指標の選定と、個別施策の効果なのか他の要因もあるのかというロジックモデルのつながり方の明確化が大きな課題。

- 事例を積み上げていき、ベストプラクティスと課題とを併せてステークホルダー間で共有することで指標が改善されていくことが重要。

リレートーク②(次期NAPへの期待と自セクターの役割、提案指標への意見)ー 松原 稔〔りそなアセットマネジメント〕

- 金融は経済の血液と言われるが、その血液が脆弱化する社会システムを立て直すという意図を持ち始めているのが今の状況。

- その際インパクトの考え方は大事な一歩で、目指す社会の姿と現状とのギャップを埋めていく上で不可欠なもの。

- 数値指標が独り歩きしてはならず、ナラティブな情報や主観も必要で、さまざまな情報の構造的な把握が重要になる。

- 短期的に現れる指標と長期的に現れる指標を、ステークホルダー対話を通じて見つめ直すことが重要。

- 他者の不幸の痛みを分かち合う慈しみ(エレオス、compassion)がNAPに込められた世界観。

総括コメント(評価指標と次期NAPの議論への期待)ー 山谷清志〔同志社大学名誉教授〕

- 評価は、社会の隅々でどんな問題が起こっているのかを脳に運んで分かるようにする神経回路で、社会をコントロールする手段。

- 社会を改革、改善して困りごとをなくすことができたかどうかが40年前からのボトムアップ的な「アウトカム」の意味。

- 多数決ではわからない、社会の隅っこの困っている方の問題が解決されたかどうかを見つけるのが大事。

- 国連では困っている現地を時間をかけて調査してきた。SDGsがその代表例。

- 2016年の女性・平和・安全保障に関する行動計画(WPS)でもアウトカム指標に困っていた。各省庁がそれぞれの考えで評価サイクルを回してうまくいかず。

- エビデンスと、役所ではない第三者による評価が重要。

- 予算をとり、それを使ってアウトプットを生産し、行政事業レビューや会計監査も受けるので、役所はどうしてもアウトプット評価になるが、それだけでは実効性をもって問題解決しないという点が重要。

- 人事異動もネックだが、これはさまざまなステークホルダーが参加するフォーラムを制度化すれば克服できるのではないか。

- NAPでは、霞が関の官庁のresponsibilityとaccountabilityが非常に弱い。

- 国際社会では、誰のどこに問題があったのかを追求できるよう、transparencyとtraceabilityによってaccountabilityを確保している。その際マルチステークホルダーが非常に重要な役割を果たす。

- プロジェクトレベルの細かな議論では全体は改善しないが、一方全体を上からトップダウン方式で見ると隅っこで困っている人が見えてこない。

- 総務省行政評価局の行政相談の制度を仕組みとしてプログラム化し、そこにアウトカムベースの指標を入れ込む、ということが考えられる。

- 評価の際に各分野の専門性によって縦割りの議論になって見えにくくなるのも大きな課題。

- 評価によって社会の何が問題なのかを学習、ラーニングする、本日の勉強会のような機会が必要。

- OECDのDAC(開発援助委員会)の評価の6基準(①妥当性、②整合性、③有効性、④インパクト、⑤効率性、⑥持続性)のうち、今日の議論で最重要なのは③有効性 effectivenessで、これはアウトカムベースで指標を作っていくということ。昨今までは⑤効率性が重要視されてきた。

- トップダウンとボトムアップのうまく重なり合うところに有効性の考え方をうまく入れ込むのが課題で、これがないと上から目線でしかものが見えなくなる。

- ロジックモデルは重要だが、先のことはなかなか予測できず、時間のスパンをどうとるかが悩ましい。

- 「テーマに関わる専門の文化」「組織に関わる文化」「政策を支える文化」を理解し合って合意、融合すれば、アウトカムベースの指標を作って望ましい社会に近づけるのではないか。なかなか難しいが、本日の勉強会はその闇夜の中の灯台。

総括コメント(評価指標と次期NAPの議論への期待)ー 菅原絵美〔大阪経済法科大学〕

- ビジネスと人権施策が当事者の視点から「線」で、また課題の全体像が「面」として勉強会で見えてきた。

- 「面」で捉えたからこそ「穴」も見えてきたが、それはビジネスと人権の実効性を目指したときの「穴」。

- デュー・ディリジェンス法の議論では、実効性の第1段階は法令遵守がなされているか、第2段階は企業と社会の行動変容が起きたのか、第3段階は問題(困りごと)の解消につながっているか。

- 第1段階=レシピどおり実施、第3段階=美味しいかどうか、ということ。美味しいかどうかを判断するのは当事者。

- ライツホルダーとの有意義なエンゲージメントが欠けていると実効性がないことにつながる。

- 社会の規範などの構造的な問題を変えていくには国内人権機関設置や差別禁止法制定などの国家による施策が必要で、国家の人権保護義務はやはり重要。

- 社会に根深くある人権侵害や差別という問題(マグマ)に向き合わなければ各企業で問題(噴火)は続いていくことになる。

(報告概要は以上です)

*本事業は、一般財団法人大竹財団、及び 2025年度独立行政法人環境再生保全機構地球環境基金の助成金を受けて実施しました。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

4 関連資料へのアクセス

■【動画】5分でわかる:いまなぜアウトカム指標?

NAPでなぜアウトカム指標が問題になるのか、5分で解説した動画です。

■【スライド】なぜNAP指標案を提案したのか【NEW】

勉強会当日の「イントロダクション」での説明スライドです。

■【動画】なぜNAP指標案を提案したのか【NEW】

勉強会当日の「イントロダクション」の記録動画です。

■【一覧表】アウトカム指標の提案内容の詳細

スプレッドシートの一覧表です。

■【テキスト版】アウトカム指標の提案内容の詳細

アクセシビリティを考慮したテキスト形式です。政府の評価指標(3年目レビュー時)との対照が可能。

■【一覧表】行動計画施策実施状況一覧(3年目レビュー)

政府の実施状況一覧と同じ内容のエクセルの一覧表です。

■【テキスト版】行動計画施策実施状況一覧(3年目レビュー)

アクセシビリティを考慮したテキスト形式です。

※ アクセスは下記↓から